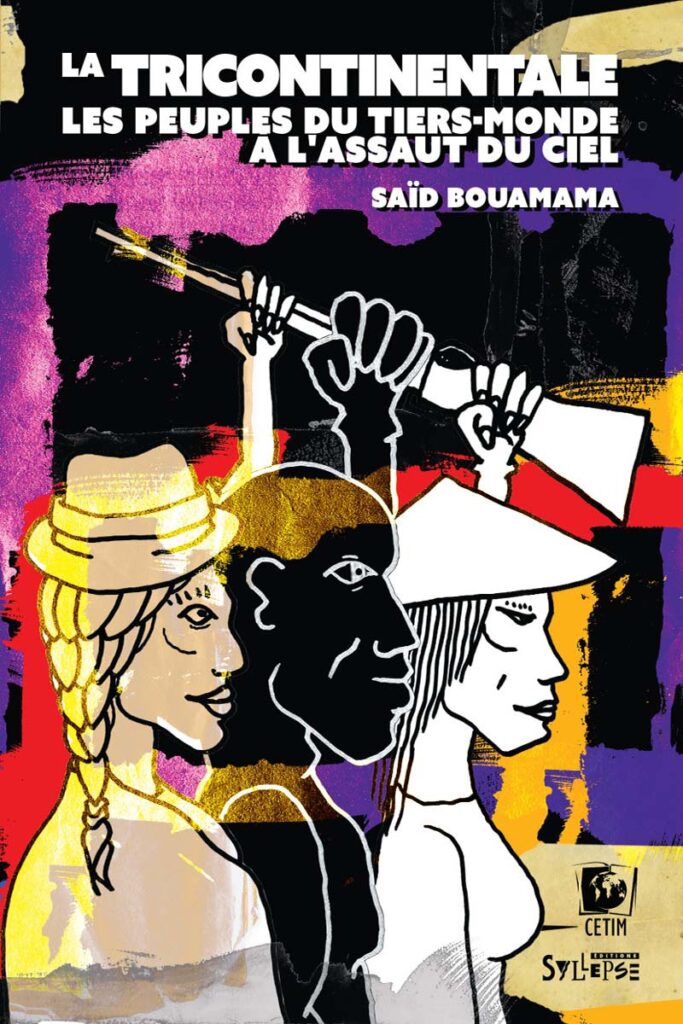

La Tricontinentale, Saïd Bouamama, Editions Syllepses, Octobre 2016

“Le 3 janvier 1966 s’ouvre à La Havane, la Conférence de solidarité avec les peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, plus connue sous le nom de «Tricontinentale». Vers la capitale cubaine convergent des représentants de tous les mouvements de libération et de toutes les organisations luttant contre «le colonialisme, le néocolonialisme et l’impérialisme» du tiers-monde. Des personnalités importantes comme le Chilien Salvador Allende ou le Guinéen Amilcar Cabral sont également de la partie. Certains des délégués ont quitté pour quelques jours leurs maquis pour participer à cette rencontre inédite. (…) Le monde a changé depuis la Tricontinentale, mais les questions posées par elle, restent d’une grande modernité. La connaissance de cette période, de ses espoirs, de ses luttes et de ses erreurs est indispensable à la compréhension du monde d’aujourd’hui.”

En avril 2023, soit deux ans et demi après la troisième guerre d’Artsakh et près de 5 mois après le blocus imposé aux habitants de la région par les forces armées azerbaïdjanaises, deux de nos camarades ont rencontré, à Paris, le sociologue de l’immigration et militant internationaliste Saïd Bouamama avec qui nous avons eu l’heureuse occasion de préparer une de ses émissions du Monde vu d’en bas consacré à l’Artsakh. Elles se sont entretenues avec lui sous forme d’une conversation libre, amicale et militante, au sujet du danger qui guette la République d’Arménie ainsi que des injustices de classe qui y règnent. Même si les questions n’ont pas toujours débouché sur des réponses satisfaisantes au regard de la spécificité de la problématique arménienne, elles ont pu recueillir un regard critique et fécond sur le rôle que doivent tenir les gauches dans une perspective internationaliste et anti-impérialiste, ainsi que de précieux conseils de la part d’un militant aguerri et ouvert à la discussion, sur les modalités d’action pour lesquels l’on peut opter.

Eva – Bonjour Saïd, tout d’abord on voulait te remercier pour le temps que tu nous accordes ainsi que ton investissement pour l’émission que tu as consacré à l’Artsakh et qui a été très bien accueillie en Arménie. Pour commencer, j’aimerais qu’on discute un peu de la crise de la gauche un peu partout dans le monde mais notamment en Occident (Amérique du Nord et Europe). Quelles en sont les causes à ton avis ? Penses-tu que cette crise va aller en s’empirant ou il y a des solutions pour la désamorcer ? Si oui, lesquelles ?

Saïd – Avec plaisir.

En réalité, je suis très optimiste concernant la situation actuelle. Il faut remettre les choses dans leur contexte : À partir des années 80, il y a eu une offensive idéologique très importante du côté des pays impérialistes qui visait — au-delà même de l’affrontement de classes- à dérouter idéologiquement la gauche. Ont été lancées des offensives idéologiques et théoriques autour d’approches dites “postmodernistes”, ou de la supposée “disparition de la classe ouvrière”. Un certain nombre de repères historiques ont été bousculés et la chute de l’URSS a été très vite assimilée par beaucoup de gens à la chute de l’idéal socialiste. Au lieu d’essayer de comprendre la chute de l’URSS à partir des repères théoriques et politiques de gauche, la gauche a été entraînée dans des reniements et des abandons de ces repères. Mais je pense que ce moment politique est en train d’être confronté à la crise du système global impérialiste. Le mouvement social sur les retraites qu’on a en France indique qu’on a beau abandonner ces repères, la lutte des classes persiste. Au niveau international, il y a un retour des luttes anti-impérialistes. Prenons un exemple que je connais bien, celui des mouvements de rejet de l’impérialisme français en Afrique. L’armée française a été rejetée du Mali, du Burkina Faso et de Centre-Afrique. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il s’agit en soi de mouvements révolutionnaires, mais ceux-ci témoignent de la progression d’une prise de conscience anti-impérialiste. Je pense donc qu’on est dans une période de transition, entre une séquence de crise profonde qui menaçait la gauche dans son existence même, et d’un autre côté – parce que le capitalisme reste le capitalisme et que la lutte des classes continue — le besoin, pour les mouvements sociaux, de se doter à nouveau d’organisations politiques.

Certes, je ne sous-estime pas la situation de la gauche – elle est dramatique au niveau mondial, parce qu’elle a justement abandonné tous ses repères théoriques et idéologiques — mais je pense que c’est la réalité sociale qui va nous contraindre à reconstruire ces repères. Les débats qu’on a par exemple actuellement en France, le fait qu’il y a un mouvement pour les retraites aussi important, ça fait que des mots reviennent. Le mot de « classe ouvrière » avait par exemple quasiment disparu du vocabulaire de gauche. De même pour l’expression « lutte des classes » qui paraissait ringard il y a encore quelques temps. Et je pense aussi qu’il y a un certain nombre de pays, par exemple l’Arménie dans lesquels la question de la souveraineté et de l’émancipation nationale rend inévitable de questionner le système mondial tel qu’il est aujourd’hui.

Eva – Mais le fait est que chez la majorité des forces politiques de l’espace post-soviétique, la notion de souveraineté nationale est associée à celles de démocratie libérale et de capitalisme. Elle est envisagée uniquement dans ces termes. Tout est sens dessus-dessous. Par exemple, les personnalités les plus patriotes et lucides en Arménie prennent pour modèle Israël pour penser l’avenir du pays, alors qu’il s’agit d’une nation dominante, qui plus est, soutient notre oppresseur. Selon eux, il faudrait prendre exemple sur cette nation qui a su construire un État fort contre ses ennemis. car chaque nation se bat pour perdurer dans la jungle mondiale. L’Arménie, au même titre qu’Israël et l’Azerbaïdjan.

Saïd – Le problème de cette perspective, c’est qu’elle n’explique pas pourquoi Israël soutient l’Azerbaïdjan. J’admets que mes analyses ont principalement pour objet les pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Dans l’espace post-soviétique, on est confronté à quelque chose d’encore différent. C’est un espace où l’on a expérimenté un certain nombre de progrès et de réalisations socio-politiques, mais aussi une déroute idéologique absolue et se reconstruire après cela, c’est une épreuve particulière. Mais ce qu’il y a de commun à tous ces cas, c’est qu’il faut d’abord jeter les bases théoriques et idéologiques. Quand on ne sait pas par quel bout commencer, il faut pouvoir construire une analyse à offrir aux classes populaires, même s’il faut savoir garder patience parce qu’elle ne sera pas comprise pendant des années. C’est vrai que cette période n’est pas une période facile, c’est celle où il faut attendre que les conditions se réunissent.

Eva –Il ne faut pas seulement attendre qu’elles se réunissent elles-mêmes, il faut aussi les provoquer. Comment faire ?

Saïd — Je pense que les mêmes militant.es qui doivent défendre le cadre national, ne doivent pas laisser de côté les questions sociales. Il faut qu’ils et elles restent ancré.es sur les questions de la vie quotidienne des classes populaires. Les nationalistes ne doivent jamais lâcher pied sur la question sociale. On traverse actuellement une période où les effets des politiques ultra-libérales des années 90 se font dramatiquement sentir dans un certain nombre de pays. Ces effets feront inévitablement revenir des dynamiques de luttes. Et donc une gauche, même minoritaire, mais dont la spécificité est de pouvoir relier émancipation nationale et lutte des classes, a bien des chances de se faire une place de plus en plus importante alors qu’elle était encore inaudible il y a quelques temps. Ce n’est pas la taille des organisations de gauche qui va être facteur de son impact sur les esprits, mais bien la clarté de leurs analyses et leur capacité à relier défense des classes populaires et émancipation nationale. Le pire serait une position gauchiste qui consisterait à abandonner la question nationale au profit d’une perspective exclusivement centrée sur la lutte des classes.

Eva – C’est la position des « gauches » néolibérales.

Saïd – Exactement. Je pense que la thèse qui a été diffusée depuis maintenant 40 ans, et selon laquelle les nations sont dépassées et qu’être de gauche c’est dépasser la nation et être pour l’Union Européenne, ne va pas aider les classes populaires, parce que c’est bien dans le cadre de l’État national que des améliorations de conditions de travail et de salaire peuvent être obtenus. On ne peut pas s’attaquer à un ennemi beaucoup plus important que les Etat-Nations, savoir l’UE, si on ne mène pas la lutte des classes au niveau des Etat-Nations. Or, le capitalisme actuel tente d’éloigner les populations de leur cadre de décision politique et plus ce cadre est difficile d’accès, plus il est difficile pour la population de s’inscrire dans un rapport de force avec le capitalisme. Dans ce contexte, être pour la lutte des classes c’est défendre le cadre national, car c’est là qu’on peut gagner. Je ne crois pas, par exemple, aux approches trotskystes selon lesquelles la révolution va être mondiale. Certes, la révolution est mondiale parce que la classe ouvrière est mondiale, mais elle ne l’est pas dans son mode d’expression. Elle va éclater des rapports de force nationaux, et à chaque fois que l’on casse un cadre national, on rend plus difficile la construction des rapports de force pour changer les choses. Marx, dans le Manifeste du Parti Communiste, dit clairement que la révolution est internationale mais qu’elle commence dans des cadres nationaux. De même, quand Lénine nous dit « la révolution éclate au maillon le plus faible », cela veut bien dire que les maillons sont importants. Si on a une chaîne globale sans maillons, il n’y a plus de révolution qui se fait.

C’est pour ces raisons, que je pense qu’être pour la lutte des classes c’est nécessairement être pour l’émancipation nationale. Ce ne sont pas deux combats séparés. Si on attend que les conditions soient mûres à l’échelle de l’Europe pour que la révolution explose, elle risque de ne va jamais arriver.

Eva – Dans cette perspective — du point de vue de laquelle il s’agit de défendre les nations —comment définirais-tu l’internationalisme ? Qu’est-ce que l’on peut dire des éventuelles contradictions réelles ou supposées entre nationalisme et internationalisme compte tenu du fait qu’il y a des nations dominées et des nations dominantes ?

Saïd — Il faut bien distinguer deux niveaux d’analyse. Le niveau essentiel est que les nations dominées ont besoin de s’émanciper par rapport aux nations dominantes. Ce n’est pas un hasard si Israël soutient l’Azerbaïdjan. Ceux qui sont surpris de cela n’ont pas compris le lien entre nations dominées et nations dominantes.

Mais même certaines nations dominantes sont elles-mêmes dans des liens de dépendance avec des nations qui ont la suprématie. Par exemple, la France par rapport aux Etats-Unis. En fait, derrière le terme d’internationalisme mal employé, on entend l’inverse de l’internationalisme, à savoir le mondialisme. Ce n’est pas un hasard qu’il y ait le terme « nation » dans « internationalisme». La notion de mondialisme apparaît dans un contexte théorique qui postule la fin des nations (les nations, « c’est dépassé »). Mais le véritable internationalisme c’est la coopération délibérée d’entités souveraines. L’internationalisme prolétarien ce sont des prolétariats distincts, qui, conscients de leurs intérêts communs, décident de coopérer ensemble pour la création d’un monde nouveau : il ne s’agit pas de la disparition des nations. Sans doute que les Etats-nations disparaîtront un jour. C’est une forme de regroupement humain qui est apparu après d’autres, et qui disparaîtra en laissant place sûrement à d’autres. Je ne dis pas que les nations vont disparaître, je dis que c’est leur forme actuelle qui va disparaître. Je pense que l’Etat plurinational, par exemple, est un modèle d’avenir. Il s’agit d’un État qui respectera toutes les entités nationales sur un territoire donné mais qui perdurera pour un certain nombre de fonctions communes pour la cohérence économique.

Il faut donc distinguer nation et Etat-nation. Quand on parle d’internationalisme c’est bien de la solidarité des nations opprimées contre celle des nations dominantes, dont on parle.

Ani –Un des problèmes qu’on rencontre aujourd’hui, même en laissant de côté le cas des nations dominantes, c’est qu’il y a très peu de franges de la gauche et notamment de l’extrême-gauche — pourtant censée être à l’avant-garde du sujet — qui comprennent ce que c’est réellement que l’internationalisme. Dans la majeure partie des cas, l’internationalisme est compris comme la négation des nations. Dans cette conception, les classes dominées devraient être capables de voir au-delà d’une entité “nation” supposément illusoire que brandiraient les bourgeoisies locales pour leur dissimuler la communauté de leurs intérêts d’un pays à l’autre. C’est ainsi que lorsque la guerre d’Artsakh a éclaté en 2020, nous avons été confrontés à un discours extrêmement méprisant et dénigrant envers le patriotisme arménien.

Saïd – Ceux qui ont dénigré le nationalisme des Arméniens en 2020, sont les mêmes qui titraient dans Lutte Ouvrière « Djibaou, nationaliste bourgeois » à propos du leader kanak qui défendait sa nation contre l’impérialisme français, celui même que Lutte Ouvrière est censé combattre. L’argument était que cet indépendantiste voulait créer un nouvel État-nation et que la nation et l’État sont des entités réactionnaires. Cette attitude est causée par l’oubli de la distinction entre nation dominée et nation dominante. Les nations dominées ont raison de se révolter.

Eva – C’est intéressant ce que tu dis pour le cas de l’Arménie et du Haut-Karabagh, car on vient de sortir d’une période où les intérêts de la bourgeoisie et ceux des classes populaires pouvaient converger contre la domination azerbaïdjanaise.

Maintenant les choses ont changé : la bourgeoisie veut évidemment rester indépendante de l’Azerbaïdjan car elle veut rester maître sur leurs territoires. Les classes populaires, elles, ne savent plus ce qu’elles veulent, parce qu’en trente ans d’indépendance, l’impact socioéconomique de la domination azerbaïdjanaise n’a pas été très différent de celui laissé par le néolibéralisme national. Elles se disent que l’ouverture des frontières avec la Turquie pourrait améliorer leur niveau de vie. Et pour être honnête, ce n’est pas nécessairement dit que ce soit faux. Même à titre personnel, je ne suis pas sûre que la domination turque sera la cause d’une exploitation salariale plus importante que celle de la bourgeoisie arménienne. Peut-être même qu’il est dans l’intérêt de la Turquie que de laisser penser qu’avec elle, la classe travailleuse arménienne aura de meilleurs salaires. En posant que cette hypothèse puisse être vraie, on pourrait très bien répondre à quelqu’un qui se soucie des intérêts des classes populaires arméniennes, qu’il serait contradictoire ou malhonnête de s’opposer à l’ouverture des frontières turco-arméniennes. Malgré tout cela, la bourgeoisie nationale ne comprend toujours pas — y compris du point de vue de ses propres intérêts- les enjeux des classes populaires, ni les causes du coup d’État appelé « Révolution de velours » de 2018 qui a mené au virage pro-turc depuis 2020. Elle a une analyse très élitiste de la situation, elle ne perçoit aucunement les causes sociales qui ont poussé le peuple à élire Pashinyan (même si finalement il a conduit une politique tout à fait contraire aux promesses de justice sociale). Pour elle, c’est le peuple qui ne comprend rien.

Saïd – Pour moi tu sous-estimes l’attachement historique et viscéral des classes populaires à la question nationale au contraire de celui de la bourgeoisie nationale. Pour une raison toute simple qui est l’ancrage dans la terre, dans le territoire. Ça fait partie de leur ethos, leur attachement au territoire relève d’une dimension profondément culturelle. Historiquement c’est le lien entre émancipation nationale et lutte des classes qui a permis à la gauche de prendre place et s’ancrer dans un certain nombre de pays. Contrairement à ce que l’on croit, défendre la nation ce n’est pas être contre la lutte des classes, c’est au contraire pousser la logique de la lutte des classes à son comble, car l’émancipation nationale n’est pas possible sans les classes populaires. Un pays ne peut se défendre que si les classes populaires défendent la souveraineté nationale. La bourgeoisie se vend toujours au plus cher, et le jour où cela lui rapporte plus d’abandonner la nation, elle l’abandonne. Pour l’instant, elle a tout intérêt à ce que l’Arménie survive. Donc, je ne crois pas que la réaction des classes populaires, dans leur ensemble, consistera à abandonner la question nationale pour accéder éventuellement à de meilleures conditions de vie. Le fait qu’elles défendent le pays avec enthousiasme et passion vient remettre en question ce que tu dis. C’est cela, l’attachement viscéral dont je parle.

Eva – Mais dans ce cas, comment faut-il politiser cette démonstration affective ? As-tu des conseils de militant à nous donner ?

Saïd – La politisation, c’est justement le travail de la gauche. Pour moi, la priorité lorsqu’on est quantitativement faible, c’est de développer la théorie. Vous ne serez peut-être pas entendu pendant des années, peut-être qu’au début vous ne toucherez qu’une centaine de personnes, peut-être même seulement 10 ou 2…Mais le jour où les conditions objectives seront réunies, vous aurez gagné. Lénine dit que le socialisme c’est la jonction entre l’analyse et la lutte des classes. Les travailleurs peuvent très bien se révolter spontanément et faire grève : ce sont leurs conditions de vie qui les poussent à se battre. Ils n’ont pas besoin de la gauche pour cela. Par contre, ils en ont besoin pour comprendre comment gagner.

Créez donc une revue théorique et politique ! Ceux qui se questionnent le plus en menant des luttes, croiseront un jour vos analyses. Dans le Manifeste du Parti Communiste, Marx dit que « ce qui distingue les communistes, du reste de la gauche, c’est l’intelligence du mouvement historique », c’est-à-dire que leurs concepts et leurs analyses leur permettent d’entrevoir où on va, d’anticiper le devenir des luttes. Un militant syndical peut comprendre ce qu’est l’exploitation dans le cadre du travail. Mais relier cette exploitation avec le contexte économique mondial, les rapports diplomatiques avec la Russie etc. ce n’est pas quelque chose de spontané.

Eva – Pourquoi penses-tu que la lutte des classes apparaîtra inévitablement en Arménie ? Pour prendre un exemple personnel, je n’ai jamais réussi à organiser une grève avec mes collègues, alors que nous étions seulement 7 au total et que nous étions tous.tes surexploité.es. Les années d’économie de marché néolibéral et de chacun pour soi ont effrité les sentiments d’appartenance collective.

Saïd – Posons la question autrement : quels sont les choix qui s’offrent à la bourgeoisie arménienne sur une durée moyenne, en ne se limitant pas à l’immédiat ? Nous sommes dans un contexte où les rapports de force sont en train de changer entre l’impérialisme occidental (USA et UE) dominant et l’alliance russo-chinoise. La stratégie possible de l’impérialisme dominant vis-à-vis de l’Arménie est lui proposer de le rejoindre dans le champ anti-chinois et anti-russe sans rien en retour, ou de rejoindre l’UE comme il le fait avec nombre de pays de l’espace post-soviétique. En rejoignant l’UE, la baisse inévitable du niveau de vie en l’espace de quelques années seulement, va provoquer des réactions tout aussi inévitables. Les mesures néolibérales qui ont sévi dans le monde post-soviétique ont eu des conséquences très violentes pour les travailleurs, et on peut se demander pourquoi cela n’a pas provoqué de mouvements sociaux en trente ans. En Russie aussi, beaucoup désespéraient il y a encore quelques années de l’absence d’histoire et de culture de luttes. Pourtant, il s’y développe une lutte des classes très forte aujourd’hui.

Eva – Mais la spécificité de l’Arménie est que les classes populaires ne se sont jamais battues de leur histoire pour défendre leurs intérêts économiques.

Ani – Je pense qu’il faut nuancer ce que tu dis ; il suffit de penser aux révolutionnaires arméniens des années 1890 : on parlait alors des intérêts socio-économiques des Arméniens de l’Empire ottoman et de l’Empire russe. A l’époque, ces révolutionnaires socialistes ne revendiquaient pas un Etat indépendant, mais se battaient plutôt pour des droits économiques,culturels et sociaux (voir notamment partis Dashnak et Hintchak). Ces révolutionnaires issus de la petite-bourgeoisie intellectuelle formée à l’école de pensée européenne ont essayé d’organiser les classes populaires en théorisant le lien entre lutte des classes et émancipation nationale dans leur contexte géographique propre. Donc, ce n’est pas qu’il n’y a jamais eu de bataille sociale dans notre histoire, c’est au contraire l’histoire qui a balayé notre mémoire politique : c’est la tragédie du génocide. Elle n’a pas simplement éliminé physiquement nos ancêtres, elle a également déformé notre perception de notre histoire par cette élimination. Le dernier stade de l’expansionnsime turc : c’est comme cela qu’on peut qualifier le génocide arménien.

Eva – Je suis d’accord avec ton analyse, mais c’est justement cette analyse qui m’amène à dire que le peuple arménien en tant que tel, dans son ensemble, n’a pas de mémoire de combat politique et social. Ajoutons à cela que nous avons subi la disparition de la lutte de classes dans l’URSS. La classe ouvrière était atomisée et nous nous sommes retrouvés seuls, à côté de syndicats fantômes.

Saïd— Eh bien justement, pour moi ça pourrait devenir l’objet d’un texte de fond à offrir au peuple arménien, qui analyse les raisons de l’absence d’une histoire arménienne de lutte des classes.

Eva – Il arrive aussi souvent que toute forme de désaccord au sein d’une société soit instrumentalisée par les forces occidentales. Justement, la bourgeoisie est en train d’abandonner la nation en Arménie, en Ukraine et dans l’espace post-soviétique avec des révolutions de couleur qui prétendent défendre la démocratie. Mais c’est une démocratie qui n’a rien à voir avec une démocratie de fond. Une vraie démocratie doit défendre les intérêts du peuple, donc le cadre national dans lequel ces intérêts peuvent être défendus.

Saïd— Oui, malheureusement toutes les luttes justes peuvent être détournées. Les “révolutions de velours”, justement, sont globalement des luttes justes, même si à certains endroits il s’agit de manipulation et de récupération. Ce qui permet cette instrumentalisation, c’est justement la faiblesse de la gauche qui doit être un rempart contre ces récupérations. Au contraire, cela n’arrive pas quand il y a une ou des organisations de gauche fortes. Au Soudan par exemple, il y a eu une tentative de récupération par coup d’état, mais cela a été empêché par le parti communiste soudanais. Sinon, cela aurait donné une “révolution de velours”. Les gens pensaient se battre pour eux-mêmes, et voilà qu’ils se retrouvent à défendre des intérêts qui leurs sont opposés. Je sais, pour autant, que ça n’enlève rien à ce que tu dis. Ce que je dis là, ce sont des certitudes à partir de l’analyse socio-économique : tôt ou tard, la situation socio-économique va provoquer des soulèvements.

Eva – Mais ça risque d’être trop tard pour les Arméniens. Les menaces turco-azerbaïdjanaises sont particulièrement sérieuses et imminentes…

Saïd – Et là-dessus, malheureusement je ne peux pas te rassurer. ça pourrait être trop tard, effectivement. Autant je suis certain de ce que je dis en termes de chronologie, autant je suis certain qu’ils gagnent en termes d’échéance, parce que le temps de maturation de la lutte des classes est trop lente par rapport à l’urgence imminente de sécurité nationale.

Eva – Pour finir, on aimerait bien que tu nous relates ce qu’il t’est arrivé quelques mois après la diffusion de l’émission que tu as consacré à l’Artsakh dans le Monde vu d’en-bas, et dont tu nous as touché un mot avant l’entretien et quelles conclusions positives tu en tires.

Saïd – J’ai été surpris d’en entendre parler dans un contexte qui n’avait rien à voir avec le thème de l’émission. C’était dans le cadre d’une conférence sur l’islamophobie en Suisse. En arrivant sur place, on m’a informé que l’Ambassade d’Azerbaïdjan a téléphoné aux organisateurs pour les blâmer de m’avoir invité en avançant que j’avais fait une émission contre les Azéris et que j’étais anti-musulman. L’Ambassade a donc voulu exercer son influence sur un milieu militant contre l’islamophobie.

Cela indique deux choses : d’abord, que nous avons eu raison de faire cette émission. Leur réaction défensive montre que ce qui y est dit vrai. Ensuite, que l’Azerbaïdjan a besoin de surveiller l’information et donc, que leurs réseaux d’influence ont des maillons faibles, sans quoi ils n’auraient pas peur de ce qu’on diffuse la réalité dans les médias. C’est une guerre d’information. Donc si j’ai un message à faire passer, ce serait le suivant : il faut continuer à informer sur les causes sociopolitiques, socioéconomiques et géostratégiques de la situation en Arménie.